Por Camila Spoleti

¿Cómo se vinculan las plataformas tecnológicas con el modo en el que nos relacionamos con la realidad política? ¿Cómo condicionan nuestra comprensión del mundo? ¿Estamos aislados en burbujas que no hacen más que reforzar nuestro modo de pensar? ¿Favorece esto la polarización? ¿Somos cada vez más intolerantes? ¿Es esto culpa de las redes sociales? ¿La solución es salirnos de ellas? ¿Hay un afuera al cual salir? ¿Podemos alcanzar alguna conclusión global para todo esto?

La aparición de nuevos medios de comunicación ha sido, históricamente, desencadenante de preguntas y preocupaciones. En varios ámbitos, pero especialmente en el de la política. ¿Cómo podemos estar seguros de las decisiones que tomamos sobre la realidad, de lo que creemos, sabiendo que hay algo que interviene en nuestro acceso a ella? Actualmente, gran parte de nuestras inquietudes están dirigidas a Internet y las plataformas digitales.

Wanda Juares es socióloga graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente se encuentra terminando un doctorado en Sociología en la Universidad Nacional de San Martín. Es investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS) y del Centro de Estudios Históricos (CEHis) y participa en proyectos nacionales e internacionales sobre polarización, activismo digital, escándalos políticos y discursos de odio en entornos virtuales. Sus estudios se centran mayoritariamente en las interacciones en la red social X (ex Twitter).

Para comenzar el abordaje de los interrogantes que surgen al pensar la relación entre política y redes sociales, Juares plantea algunos puntos clave. Por un lado, el hecho de que, si bien toda innovación tecnológica introduce cambios en distintos aspectos de la vida humana, estos no ocurren de forma unidireccional. Así, al mismo tiempo que las redes sociales —como cualquier dispositivo— proponen reglas de uso que condicionan cómo interactuamos con ellas y en ellas, los usuarios nos apropiamos de las plataformas y vamos dotando de sentido a las herramientas, lo que en ocasiones propicia transformaciones incluso técnicas (la incorporación de nuevas funciones en respuesta a las necesidades de uso). “Los usuarios reciben una arquitectura, una plataforma con sus códigos, con sus algoritmos, con su propuesta tecnológica y en la práctica sucede algo nuevo”, explica Juares, y pone como ejemplo el caso del hashtag en Twitter: “El hashtag no fue una herramienta para la política, pero los usuarios mismos empiezan como a taguear temas y después la plataforma lo incorpora y se vuelve como una herramienta re potente para la política”.

Otra cuestión fundamental a considerar es la imposibilidad de establecer una división tajante entre lo que sucede dentro y fuera de ellas. Esta noción de que existe un “mundo real” y un “mundo virtual” corresponde a una primera etapa de los estudios sobre Internet y hoy ha quedado obsoleta, expone la socióloga. Así, las disposiciones de las plataformas no condicionan solamente nuestras interacciones en ellas, sino que sus efectos exceden al momento puntual en el que las estamos usando: “Por ejemplo, las reglas que trae la plataforma, como pueden ser la velocidad de las noticias, es algo que ahora nosotros empezamos a incorporar en la manera de pensar también.” Y los hechos sociales no se limitan a ser fenómenos de redes, o fenómenos de la calle, o fenómenos de los medios tradicionales de comunicación. “La acción social ahora está como en estas multicapas, la misma acción lleva un poco de cada forma de hacer”, explica.

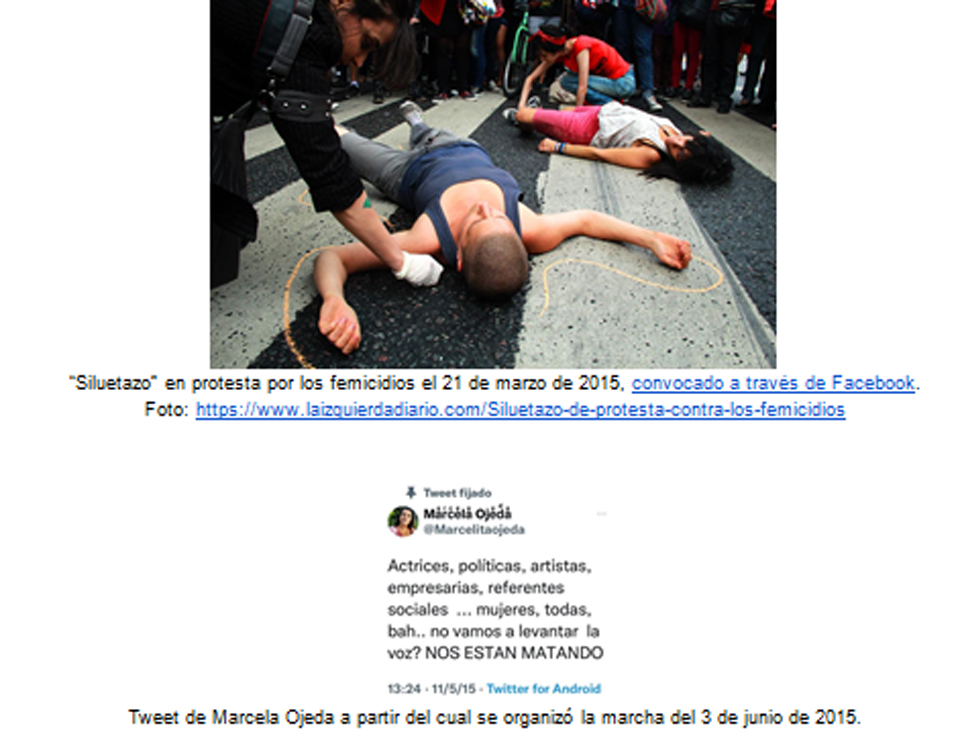

Una vez más, el caso del hashtag resulta paradigmático. Juares señala como ejemplo de este cruce entre las expresiones del quehacer político tradicional y las surgidas en plataformas digitales a los carteles en movilizaciones que contienen hashtags: “Un hashtag que tendría que estar en, no sé, un feed, aparece en un cartel hecho a mano en una movilización. Entonces aparece eso, un dispositivo que nace netamente para una interacción digital, en una plataforma, de repente pasa a un eslógan, o una consigna política, o una bandera. Como Ni Una Menos. Ni Una Menos nace un poco en esa escena ya mixturada, virtual y cara a cara, o de la vieja política.”

Sobre este caso, en “#NiUnaMenos en Argentina. Activismo digital y estrategias feministas contra la violencia hacia las mujeres”, Claudia Nora Laudano desarrolla cómo el movimiento Ni Una Menos, surgido en Argentina en el año 2015 como expresión de protesta ante la crecida de femicidios y otras formas de violencia hacia las mujeres, es el resultado de un entramado complejo de acciones offline y online. La multitudinaria movilización realizada el 3 de junio de 2015 en distintos puntos del país bajo la consigna “Ni Una Menos” es recordada como la consecuencia de un tweet publicado por la periodista Marcela Ojeda el día que se dio a conocer la noticia del femicidio de Chiara Páez. En el artículo, la investigadora rechaza una explicación “tecnodeterminista” del fenómeno y señala la existencia de un proceso más amplio, compuesto por distintas acciones previas y posteriores al tweet. Da cuenta de instancias de discusión y protesta en las calles, y en Instagram y Facebook, a la vez que la participación de ciertos sectores del periodismo, como un conjunto que hizo posible no solo la repercusión del tweet y la magnitud de la marcha, sino también la persistencia del reclamo en el tiempo y su articulación con los movimientos feministas de otros países de América Latina.

Este tipo de fenómenos se corresponden con un momento de las redes sociales que Wanda Juares identifica como “tecno optimista”, en el que las plataformas eran percibidas como herramientas de gran potencia en tanto permitían que las personas dejaran de depender de los medios tradicionales para transmitir mensajes. El presente es distinto: “Ahora estamos en un momento más pesimista, que es como van cambiando a la siguiente etapa también las redes, donde las empresas desarrollan mejores métricas sobre nuestras interacciones. Se ve cómo esas métricas pueden ser vendidas a proyectos políticos, como el caso de Estados Unidos, con Donald Trump y las campañas con análisis de datos [caso Cambridge Analytica]. Entonces aparece como otro miedo nuevo de la escena pública que tiene que ver con la manipulación, las fake news, los discursos de odio y cómo esas mismas maneras van mutando también, ¿no? Entonces hay un momento ahora como más pesimista de decir, bueno, no, las redes que parecía que las veíamos como un espacio democrático, en realidad parece que son un espacio como un poco más tóxico. Pero no deja de ser un espacio público con todas sus sus tonalidades también”, desarrolla Juares.

Esta toxicidad o propensión al intercambio violento, muchas veces es considerada como inherente a la red social X. Sin embargo, explica la socióloga, una vez más, se trata del resultado de distintos factores: “Hay un estudio que hizo la propia plataforma Twitter donde ellos decían que habían notado que los algoritmos favorecían discursos más extremos o más reaccionarios. Como que terminabas viendo más ese tipo de contenido, pero que ellos no entendían bien si es que el cálculo algorítmico era que favorecía eso o por qué o cómo. Entonces hay como un proceso que es doble. Este espacio está permitiendo un tipo de mensaje, en un momento se decía que era por el anonimato que te permitía decir cualquier cosa, pero también esto también es parte de la sociedad, ese movimiento. Es un poco doble.” Y añade: “Sí hay otras cuestiones que tienen que ver con que es un espacio que todavía no está reglamentado, o quien regula es la misma empresa, y si a la empresa ese contenido le está generando popularidad o métricas positivas es muy difícil que lo regulen. Hoy por hoy, por lo menos el Estado argentino, tiene muy pocas herramientas para poder tener una política de regulación sobre el contenido.”

En ese sentido, Juares se opone a las posturas que señalan al activismo digital como una forma menos comprometida de acción política: “Hay experiencias de usuarios que fueron perseguidos, o donde viralizaron datos personales o cosas de ellos y en ese momento no es grato tampoco. Es completamente real la experiencia de que te estén como volviendo loca con tu imagen o que te hackeen, o que publiquen datos muy íntimos tuyos. Entonces, no es que porque vos estás detrás de una pantalla no hay impacto en tu cuerpo, en tu mente, o no hay riesgo. Está bien, sí, son distintos, pero hay también un grado de implicación.”

Otra gran preocupación en torno al uso de las redes sociales como espacio de discusión política recae en la sospecha de que la lógica de sus algoritmos dificulta el encuentro con personas que piensen de forma contraria a la nuestra —con lo cual no habría en realidad posibilidad de debate. Al respecto, Wanda Juares señala la importancia de atender a contextos particulares. Así, es posible observar que en comunidades locales hay “interés de cruzar en el debate a otras personas”. Y también que hay temas que encuentran en un mismo lado a personas que en otras circunstancias se hallarían enfrentadas, y menciona como ejemplo el debate por la despenalización del aborto donde, según explica, hubo “mezclas ideológicas”.

A la hora de analizar cualquier aspecto, es importante atender al hecho de que, aunque las redes sociales puedan regirse bajo una misma lógica a nivel global, la apropiación que cada región hace de ella, en función de su identidad cultural, es distinta. Siguiendo ese criterio, Wanda Juares estudia casos como las movilizaciones durante la pandemia de COVID-19 en Argentina y la campaña electoral de 2019 en el Partido de General Pueyrredón, entre otros.

En momentos en los que parecieran primar las conclusiones intuitivas y realizadas desde el sentido común, los aportes de las ciencias sociales resultan fundamentales para intentar comprender la realidad en la que estamos inmersos. Y el hecho de que existan estudios sociales de las tecnologías realizados desde y sobre nuestra realidad nacional —y aún más, local— nos otorga, por lo menos, una cuota de necesaria soberanía al momento de pensarnos.

* Este artículo es parte de la edición de AGOSTO 2025 del newsletter LINKEADOS de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA *

Linkeados, newsletter mensual de la FPyC UFASTA | Agosto 2025 – Año 4 – Número N° 20